München will sich – wie auch Berlin, Hamburg und die Metropolregion Rhein-Ruhr – für die Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben. Zuvor stimmen darüber die Münchnerinnen und Münchner am 26. Oktober ab. Jetzt gab es eine Vorstellung des Planungsreferats im Bezirksausschuss, in der Tagesordnung tituliert „Entwicklung im Nordosten im Kontext der Olympiabewerbung“. Klarer das erste Schaubild: „Konzept – Olympisches und Paralympisches Dorf im Münchner Nordostenanlässlich der Bewerbung für die Sommerspiele 20XX“. Also auf dem Gebiet der seit 2011 geoplanten Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM).

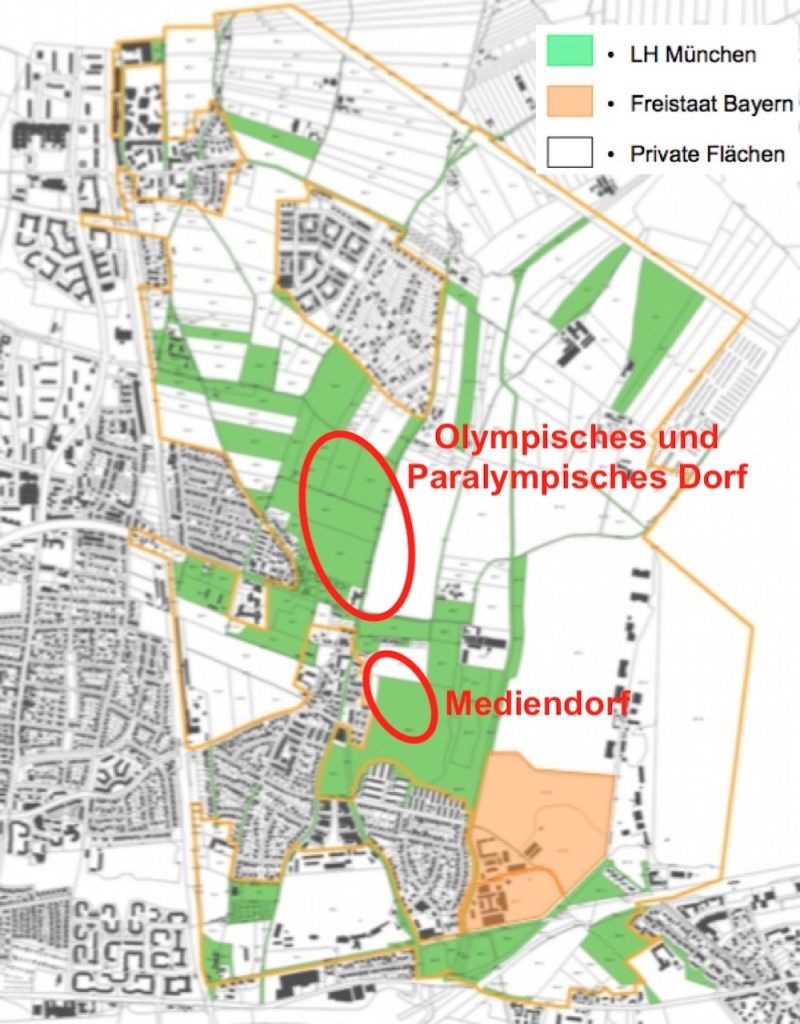

Vorstellungen (vorausgesetzt sämtliche hohe Hürden wie erstens Bürgerzustimmung, zweitens nationaler Auswahlsieg und drittens internationale Durchsetzung werden genommen): Das Olympische und das Paralympische Dorf für 18 500 Athletinnen und Athleten sowie Betreuer sollen im Umfeld entlang der Glücksburger Straße entstehen (später umgenutzt etwa 10 500 Wohneinheiten). Das Mediendorf für etwa 3000 Berichterstatter ist seitlich des Trainingsareals der Pferderennbahn vorgesehen. Das alles auf einer Fläche von etwa 28 Hektar.

Knackpunkt: Der Grundstücksbesitz. Laut Projektplanerin Stefanie Fritz im Untergremium Planung des Kommunalparlaments besitzt die Stadt „überwiegend“ die benötigten Flächen. Exakter war da Oberbürgermeister Dieter Reiter in einem AZ-Interview vom 11. September: „80 Prozent gehören uns schon heute.“ Laut Fritz wurden die Grundstücke „extra so ausgewählt.“

Fehlende 20 Prozent: Fieselt man diese privaten Eigentümer aus einer ein wenig unübersichtlichen städtischen Karte heraus, kommt man auf etwa zwei bis drei Dutzend. Zum Stichwort >heute<: Die Stadt versucht zu verhandeln, hat die Eigentümer angeschrieben und Gespräche angeboten. Die Resonanz ist aber, kaum verwunderlich, bislang eher gering, wie Architektin und Stadtplanerin Nina von der Recke, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, einräumte.

Enteignungen: „Mit mir wird es keine Enteignungen geben. 80 Prozent reichen bereits für die Mindestanforderungen an ein Olympisches Dorf. Wir müssten dann aufein kleines Mediendorf verzichten. Wenn wir es nicht schaffen, uns mit den Eigentümern zu einigen, müssen wir dichter, eventuell auch höher bauen.“ So Reiter in besagtem AZ-Gespräch.

Dichter? Höher? Besser: noch dichter, noch höher als ohnehin gedacht? Wumms! Wohl trotz des hohen Grundwasserspiegels technisch irgendwie aufwändig möglich, aber mit nicht vertretbarem, irrsinnigem Millionen-Euro-Aufwand.

Fördermittel I: „Solche Großprojekte generieren Fördermittel vom Freistaat und Bund“, so Fritz bei der Präsentation. Und weiter: „Die Lage des Olympischen und des Paralympischen Dorfs ist durchaus günstig, um die vorhandenen Sportstätten und die Interimseinrichtungen zu erreichen. Verkehrstechnisch erschließbar ist das mit einer Verlängerung der U4 (Anm. d. Red.: Endstation der 1988 in Betrieb genommenen U-Bahn-Linie ist der Arabellapark). Alles könnte für München eine Dynamik auslösen, vorstellbar ist ein Baubeginn Anfang der Dreißiger Jahre, wobei Spiele im Jahr 2036 vom Zeitplan her schwierig sein dürften.“

Nun denn: Visionen, Träume, teils Sandkastenspiele!

Fördermittel II: Reiter geht im angeführten Interview davon aus, „dass wir am Ende als Stadt ungefähr 30 Prozent bezahlen würden.“ Die große Frage dazu: 30 Prozent von wieviel? – Acht, zwölf, 16 oder mehr Milliarden Euro?

Aspekte: Eine Sanierung des Grünwalder Stadions kostet aufgerundet rund 50 Millionen Euro. Derselbe Betrag wäre in etwa für die Schießanlage in Garching / Hochbrück zu stemmen. Und rund 100 Millionen Euro sind angesetzt für die Modernisierung der Regattaanlage im Oberschleißheim. Quasi ein Fass ohne Boden, denn Aufwendungen für mehrere Sportinterimsbauten kommen ja noch hinzu.

Plus zuzüglich zum Etat der Stadt in der Summe Milliardenkosten für geplante Vorhaben wie Sanierung des Gasteigs, Tramstreckenausbauten oder Beteiligung am viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke Daglfing / Englschalking /Johanneskirchen (mit drei neuen Bahnhöfen!) zum und vom Flughafen und dergleichen mehr.

Kommentar: Robert Brannekämper, CSU-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Bogenhauser Planungsgremiums: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bau des Bahnstreckentunnels und des Olympischen Dorfs technisch und zeitlich bis zu den Spielen möglich ist.“ Und überhaupt: Gibt es so viele Baufirmen, um die Vorhaben und Ideen umzusetzen?

Verkehr: Die Verlängerung der U4 bis Daglfing (Kosten unbekannt) ist angedacht – gefordert wird von Lokalpolitikern seit drei Jahrzehnten eine von der Stadt stets abgelehnte Verlängerung bis Englschalking oder Johanneskirchen. Eine Strecke bis Daglfing würde der Nordosten übrigens regelrecht „zerpflügen“ – wobei einmal mehr die Grundwasserproblematik zu bedenken ist. Sündteure „Wannen“ für die unterirdische Führung würden das Wasser verdrängen, sumpfige Wiesen wären wohl die Folge.

Haushalt: Am Jahresende 2025 häufen sich die Schulden Münchens sich auf rund 7,5 Milliarden Euro an, bis Ende 2028 sollen laut städtischen Haushaltsexperten die Verbindlichkeiten mehr als elf Milliarden Euro betragen!

Vergleich: Den Olympischen Spielen in der Vergangenheit ist eines gemein: Sie kosteten alle mehr als kalkuliert, teils waren die Aufwendungen doppelt sich hoch wie geplant. Ein Check im Internet macht klar: die Kostenangaben schwanken, teils erheblich. Paris 2024 fast zehn Milliarden Euro, Tokio „2020“ (wegen Corona 2021 – Motto: Tokio, teurer, teurer) etwa zwölf Milliarden Euro, Rio de Janeiro 2016 circa zwölf Milliarden Euro, London 2012 rund 14 Milliarden Euro.

Kritik: Ein Besucher, hinter den Presseleuten sitzend, bei der Planpräsentation im Bezirksausschuss: „Olympischen Spiele in München sind ein finanzielles Harakiri.“

Internet: Wer sich vor dem Bürgerentscheid am 26. Oktober über die Olympia-Bewerbung informieren möchte: http://www.olym. piabewerbung-muenchen.de